在健康消费与年轻化需求的双重驱动下,中国白酒行业正经历一场静默的革命。2025年,低度白酒市场规模预计突破742亿元,这一数字背后是消费代际更替的深刻变革。

2025的这半年,五粮液宣布推出29度“一见倾心”,洋河也要重启33.8度微分子系列,泸州老窖再推28度国窖1573……头部酒企在低度白酒领域的密集布局,标志着行业正式进入“降度突围”时代。

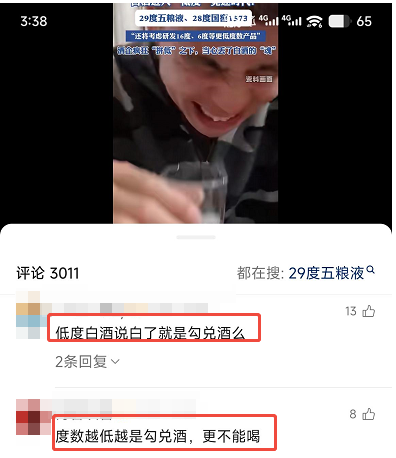

然而,市场繁荣背后暗藏争议:

“低度酒就是兑水”

“低度白酒说白了就是勾兑酒”

“喝低度酒不如喝水了”

“度数越高,酒精越多”

消费者对低度酒“兑水稀释”“技术含量低”的认知偏差,如同悬在整个中国白酒行业头顶的达摩克利斯之剑。在这场变革中,清香型白酒凭借工艺优势与国际化基因,正成为破局的关键力量。

当中国酒企还在处于成长期的低度市场加速奔跑时,国际酒类市场早已完成低度化转型,增长强劲。

01从威士忌到真露烧酒:全球酒类市场的低度潮

在日本和美国市场,低度酒具有更广泛的消费认知基础,分别在2009年和2013年迎来低度酒的兴盛。

酒企们通过降低度数/容量从而降低尝试门槛、覆盖更多客群,饮用方式多元趣味化,还通过加冰块/水果/饮料/其余酒类等调配形成更为丰富的口味吸引年轻消费者,还通过添加维生素C和抗氧化成分等功能化创新实现低度化市场的开拓。在这些市场中,饮用酒精饮品的欢愉感未被降低,聚会带来的放松感也未受影响。

随着国际低度酒发展,同为蒸馏酒的威士忌、伏特加等,也早已在低度战略上发展成熟。

以威士忌为例,受制于法律规定,国际普通威士忌长期以来一直以40-43的酒精度为标准,而三得利在40度调和威士忌的基础上,逐步开发38度、35度的低度威士忌。

步入兴盛周期,三得利进一步将威士忌与低度酒风潮相结合,推广“Highball”喝法,基于9度的Highball预调酒产品,焕新年轻消费者对威士忌“过时”的产品印象,使威士忌品类实现年轻化,并推动了低度酒产业的发展。

三得利的首席调酒师福与伸二(ShinFukuyo)曾言:“较低的酒精度使我们能够保持威士忌一些微妙的特征,也使得我们能够轻松饮用。较高的酒精度通常意味着酒精本身的影响变得更强,因此你可能会失去威士忌的轻柔或圆润。”

在国际烈酒版图中,伏特加的低度化转型堪称行业风向标。传统伏特加以40度以上的酒精度著称,但自21世纪以来,以绝对伏特加、斯米诺为代表的头部品牌通过工艺革新开启低度化进程。

瑞典品牌绝对伏特加(AbsolutVodka)将伏特加搭配浓缩果汁,推出35度的AbsolutJuice系列伏特加风味配制酒,带来多样化的饮用场景,充分迎合年轻人饮酒需求。

斯米诺皇冠伏特加以37.5度的柔和口感切入女性市场,灰雁伏特加则通过五步蒸馏工艺实现40度下的绵密顺滑,这些技术突破保障了口感与酒精度的平衡,既降低刺激感,又维持风味骨架。

此外,与中国白酒同宗同源的日本清酒与韩国真露烧酒也值得一提,二者的酿造技术都源自中国,其低度化的发展路径也值得白酒借鉴。

日本清酒从15%度到8度的产品线延伸,通过“发泡清酒”转型与“冷饮文化”输出,将居酒屋场景推向全球。韩国真露烧酒(Jinro)则以96.8万箱的销量蝉联2024年烈酒品牌销量榜榜首,该品牌精准捕捉到年轻消费者对"微醺不醉"的需求,以10到30度的世界主流烈酒度数与酒体切入市场、风靡全球。

全球酒企的低度化实践,印证了低度酒的市场潜力,更揭示出一个规律:低度酒的竞争,本质是“酒体风味技术”与“消费需求洞察”的双重较量。这恰为中国白酒的低度化突围提供了镜鉴,尤其是在清香型白酒身上,我们正看到与国际低度烈酒相似的破局潜力。

02陷入困局的中国白酒如何凭低度走向全球?

与国际烈酒的成熟路径不同,中国白酒的低度化始终面临复杂严峻的困境。

单从技术上来说,有多种香型之分的中国白酒,降度难度就有天差地别。

白酒的降度难,以浓香与酱香最为突出:浓香型和酱香型白酒因酯类物质含量高,降度后容易出现酒体浑浊、口感寡淡等问题,需要复杂的除浊技术和勾调工艺,两者风味物质丰富、酒精度高,在普遍消费需求在40度上下的国际市场更加难以推广。

相比之下,清香型白酒更加适合做降度,其以乙酸乙酯为主体香,酒体纯净、杂质少,降度后风味稳定性强。具体而言,清香型白酒的原料和制曲工艺相对纯净,发酵周期短,酿造出来的白酒酒体杂质少,降度后风味物质损失率低。

此外,清香型白酒的风味特质,与国际主流低度烈酒高度契合。它的香气清雅不张扬,没有浓香的厚重、酱香的浓郁,与威士忌的“花果香”、伏特加的“纯净感”形成共鸣。这种“兼容性”也让清香型低度酒更易被国际消费者接受,在国际市场上更具竞争力。

作为头部酒企、清香型白酒的引领者,汾酒早在1964年我国轻工业部组织的“汾酒试点”就开启了低度白酒的探索历程。近年,汾酒面向大众消费市场推出了42度玻汾低度白酒(注:清香型白酒以45度作为不同高、低度的分界线)。

此外,大家熟悉的老白汾酒、低度青花等产品,也都是汾酒在清香型白酒低度化方向上的实践成果。近年来,随着消费者对低度酒和果味酒的需求增加,汾酒还借旗下品牌汾杏推出28度玫瑰汾,回应当下年轻人特别是女性消费者对“悦己饮酒”“微醺生活”的情感共鸣。

在国内众多清香型中,有一家创立于2011年的酒企,已经在低度白酒道路上探索了十余年,它就是江小白。当时,更年轻一代的消费者成为酒桌主力,消费需求的变化才推动低度化重回视野。彼时的江小白推出100ml小瓶装的40度清香型白酒,凭借白酒年轻化、低度化战略,迅速发展为中国白酒行业的现象级品牌,2019年销售额达30亿元。

但汾酒、江小白甚至更多酒企面临的“降度难”的问题,更多源于认知偏差。传统观念里,高度白酒被视为品质的象征,人们潜意识里认为高度代表纯正,低度则可能是通过添加其他成分“稀释”而来,“高度酒才是好酒”成为消费者的共识。这种认知误区使得低度白酒在市场推广中面临巨大挑战。

清香型白酒的低度化突围,最终需要破解“技术”与“认知”的双重命题。

在技术层面,需借鉴国际烈酒的“增香减度”与“风味调配”经验,优化酿造工艺,降低杂醇含量。在认知层面,需重建“低度与高品质”的消费心智。可效仿三得利的“Highball”文化输出,通过“低度酒混饮大赛”“酒厂工艺开放日”等活动,揭示低度酒的技术复杂性;像真露靠标准化产品打开市场,酒企可推出“低度酒品质标准”,明确基酒等级、勾调工艺等指标,消除消费者“兑水”疑虑。

正如日本清酒通过"冷饮文化"实现全球化溢价,中国清香型白酒正以技术革新为矛,以文化共鸣为盾,在低度化浪潮中开辟出一条通往世界的新航道。这条路上,既有传统工艺的坚守,更有创新思维的跃动,而最终指向的,是一个更加开放、包容的中国白酒全球化时代。

【广告】免责声明:本内容为广告,相关素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,广告内容仅供读者参考。