近期,facecar“AI HMI上海车展线上分享会”圆满举办,车企嘉宾们深度分享了智能座舱AI HMI话题。

facecar智能座舱创新总监也分享了facecar项目团队带来的众多3D HMI设计创新成果,贯穿技术原理、交互逻辑、白模草创、材质贴图到动效植入的3D HMI全流程实践,今天我们要分享的就是车载智能AI——AI时空。

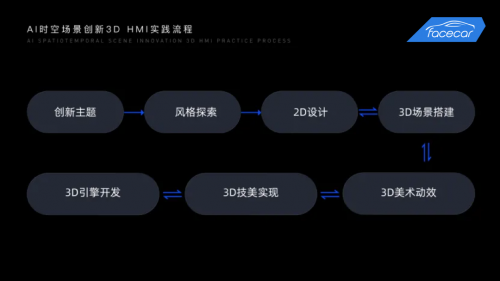

AI时空:3D HMI实践流程

朱佳明先生介绍到,在车载智能AI——AI时空案例的制作中,facecar团队经历了从主题创新、风格探索、2D设计、3D场景搭建包括3D美术效果及动效的实现,再到3D引擎中技美的还原及3D引擎开发的全流程开发。在整个3D制作过程中,进行了草模到精模的制作渲染以及材质贴图效果的还原。

在整个项目中,3D设计覆盖了路面、隧道、室外的天地变化等多种场景。同时,结合驾驶中的不同场景,VPA形象会对用户进行精准个性化智能推送和互动。

AI在智能座舱信息交互输出逻辑

当下,汽车AI座舱的感知能力能深入了解座舱内外环境,掌握用户的基础信息和驾驶偏好。依据Human in the loop(人在环路)技术原理将座舱智能化提升至全新高度。它并非单纯依赖机器算法,而是强调人机协同,控制权分配共享,实现更精准、更具人性化的交互。

朱佳明先生分享了AI智能座舱交互设计以“人在环路”(Human-in-the-loop)为核心,依托AI大模型构建的动态决策机制,通过分层响应逻辑平衡安全需求与用户体验。在紧急场景(如车道偏离、碰撞风险)中,系统实时融合车辆、道路及驾驶员状态数据,经AI分析生成功能执行建议(如主动刹车、车道保持),并通过执行度评估算法判定风险等级:若评估为高风险且可执行度高,则自动触发操作;反之则以界面提示、语音警示、震动反馈等多模态交互引导用户手动介入,同时记录操作数据以优化后续决策模型。非紧急场景下(如温度调节、导航选择),AI结合环境数据(天气、路况)与用户指令生成可协商方案(如语音提问“是否调高温度2℃?”),通过多轮交互达成共识,并基于历史行为数据逐步实现个性化预判服务。系统采用三级AI介入策略——完全自主(紧急避障等极端情况)、建议性交互(提供2-3项优化选项)及强制确认(紧急制动前需用户响应),既确保行车安全,又保留用户控制权。

数据驱动机制贯穿始终:系统持续学习用户操作结果与环境关联信息,构建个性化行为画像,使决策逻辑动态适配习惯偏好,最终达成“越用越智能”的主动服务能力,在安全底线之上实现人机共驾的高效协同。

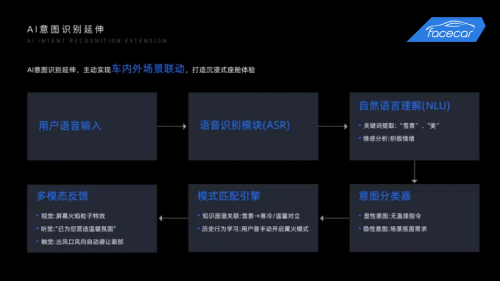

多场景AI意图识别延伸

在车载智能AI交互系统中,AI意图识别已不再局限于简单的指令执行,而是进化成一种跨越物理空间与心理诉求的“场景翻译器”。通过多维数据透视用户真实需求,在HMI交互中构建出真正的“无感化服务”。

* 从参数匹配到情感共振的升维

传统车载系统的场景模式切换(如“雪地模式”)依赖GPS定位与传感器数据,本质是物理参数的机械适配;而引入AI意图识别后,系统可同步分析用户语音、表情、操作节奏等信号,实现 “场景+心理”的双层解构 。如:雪天行车时,系统不仅能根据轮胎打滑数据建议降低车速,还会通过车内摄像头捕捉用户皱眉、握紧方向盘的微动作,结合语音指令中的焦虑情绪词(如“路好滑”),判断其情绪压力层级。在与用户的情感化交互中,VPA主动将车内氛围灯调为暖色,并通过语音安抚用户情绪。

* 内外场景联动打破感知壁垒

真正的智能座舱需要打破车内外的感知壁垒。以本次分享会facecar发布的汽车AI座舱——AI时空3D HMI案例中的“篝火场景联调”为例,通过座舱内VPA形象判断行驶的雪天场景,通过意图延伸推理,当语音助手捕捉到用户说“想休息下”、“外面环境很美”等,结合当下环境数据(温度等),预判其潜意识需求,主动进行“点燃篝火”的AI智能推送,并开启座椅加热。

当前技术的最大挑战不在于算力本身,而在于将冷数据流翻译成有温度的场景语言——正如篝火模式的算法逻辑:火焰的跳动频率随车速而变化,既确保安全警示(高频闪烁对应突发路况),又维持心理抚慰(低频波动匹配舒缓音乐)。当技术开始理解用户未被言说的孤独感时,机器与人类的对话才能真正跨越次元壁。

虚拟与未来

汽车AI座舱正推动“工具属性”向“伙伴关系”转型:通过多模态交互实现免触控精准控制,借助深度学习提供场景化服务预测,情感计算引擎赋予着VPA形象“察言观色”的能力。AI隐形于空间,却让冷硬件成为有温度的情感载体,重构人车关系新范式。

【广告】免责声明:本内容为广告,相关素材由广告主提供,广告主对本广告内容的真实性负责。本网发布目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责,广告内容仅供读者参考。