2月10日至16日,南京艺术学院人文与博物馆学院的5名学生走进苏州草鞋山考古遗址公园,以“寻迹草鞋山 探寻中华源:考古遗址与地域文化的关联研究”为主题,开展为期一周的实践考察。通过实地调研、专家访谈与公众互动,团队聚焦考古遗址公园的基础设施建设与公众文化体验,探索遗址活化、文明探源与文旅联动的创新路径,为长江下游史前文明研究与地域文化传播注入青春视角。

草鞋山遗址位于今苏州市工业园区唯亭镇东北、阳澄湖南岸。1957年被公布为江苏省文物保护单位,至2013年定为全国重点文物保护单位,2022年12月入选第四批国家考古遗址公园立项名单。遗址合计发掘面积约3240平方米,文化堆积可分为10个文化层,是目前我国古遗址文化层堆积最厚的一处,在世界也属罕见。历次发掘,共发现墓葬200余座,出土器物千余件。其序列从新石器时代的较早阶段开始到太湖地区早期国家的繁荣阶段,几乎跨越太湖地区和长江下游新石器时代历史的全部编年。同时,草鞋山作为稻作文化原乡、江南文化源头,与遗址所在地阳澄湖半岛的产业发展有极大关联性。南艺人文与博物馆学院学生紧跟国家考古工作方向,以“考古遗址与地域文化的关联研究”为实践课题,依照“生活聚落-文化聚宝-产业聚力”的考察目标路径,促进大众考古与地域文化的基因碰撞,为遗址活化、文明探源、文旅联动提供可行性发展路径,期望考古文化瑰宝真正为大众所看见。

千年遗址的现代回响:文明探源与活化实践

草鞋山遗址被誉为“江南史前文化标尺”,距今6500年至4000年,是长江下游环太湖地区迄今发现的文化序列最完整、遗存最丰富的新石器时代遗址之一。这里曾出土“中华第一玉琮”和碳化稻米,实证了太湖流域作为中华文明起源地之一的重要地位。

“如何让沉睡的遗址‘说话’,让公众读懂文明密码,是考古遗址公园建设的核心命题。”团队负责人、南艺文博专业学生顾婉琪介绍道,本次调研以“公众考古”为切入点,通过观察公园导览系统、数字化展示、互动体验项目等,评估其文化传播效能。

在遗址核心区,团队成员发现,公园通过地层剖面展示、模拟考古探方、AR复原技术等手段,直观呈现马家浜文化、崧泽文化至良渚文化的叠压关系。“这种‘可视化的文明层’让抽象的历史变得可触可感。”队员丁天宸表示。然而,团队也注意到,部分展陈说明过于学术化,可能影响普通游客的理解。对此,团队建议增设“分级解说系统”,针对不同受众提供差异化的导览内容。

文旅融合新思路:地域文化的基因解码

如何将考古成果转化为文旅资源?团队走访了公园管理部门与周边文创企业,发现草鞋山正尝试以“文化IP”撬动产业链,但文化内涵挖掘仍有提升空间。“遗址公园不仅是展示窗口,更应是地域文化的‘活化实验室’。”队员刘镇辉提出,可借鉴“考古+非遗”模式,联合当地缂丝、苏绣等传统工艺,开发沉浸式手作体验项目。团队还设计了一份“草鞋山文化基因图谱”,梳理遗址与吴地民俗、饮食(如稻作文化)的内在关联,为后续文创开发提供理论支撑。

田水映天,千秋兴替,江南先民的勤劳和智慧就浓缩在这金灿灿沉甸甸的稻谷之中。草鞋山孕育了江南稻作文化,为整个江南地区的农业发展奠定了根基,如今遗址公园举办的系列文化丰收嘉年华,正是对这份古老稻作文化的传承与发扬。复原后的古稻田每到秋日,呈现一派丰收景象,游客们在稻田边共庆丰收喜乐,在遗址间共享文化盛宴,在收割、脱粒中感悟稻作文化原乡的魅力。在阳澄湖,文化遗产所蕴含的文化瑰宝走进大众视野,市民可共游、共读、共创、共享草鞋山文化;多样化、多层次的研学服务与丰富的文旅产品供给将进一步活化阳澄湖公共空间打造,擦亮草鞋山“江南文化”的品牌标识。

学术与大众的桥梁:构建“共享考古”生态

“考古不应是象牙塔里的学问,而需走向公共空间。”指导老师、南艺教授叶康宁强调。团队在公园内发放问卷600份,结果显示:超70%游客希望参与模拟考古、文物修复等体验项目,但现有活动频次与深度不足。

对此,团队提出三点建议:

1. 打造“开放式考古”平台:设立“公众考古日”,邀请游客见证考古过程;

2. 开发“云上草鞋山”小程序:整合VR遗址漫游、线上专家讲座等功能;

3. 建立“社区参与”机制:招募本地居民作为文化志愿者,讲述遗址与家族记忆的故事。

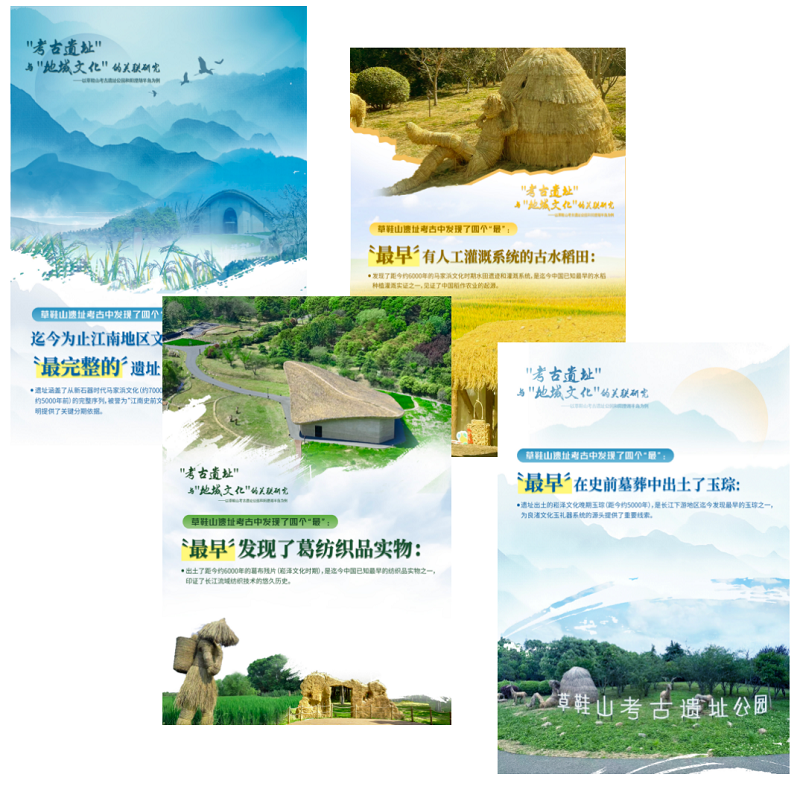

此外,团队还以海报的方式进行考古科普,聚焦于草鞋山考古遗址发现的四个“最”:1. 迄今为止江南地区文化发展序列保存“最完整”的遗址。遗址涵盖了从新石器时代马家浜文化(约7000年前)、崧泽文化(约6000年前)到良渚文化(约5000年前)的完整序列,被誉为“江南史前文化演进的标准地层”,为研究长江下游史前文明提供了关键分期依据。2. 中国最早发现的人工灌溉系统。发现了距今约6000年的马家浜文化时期水田遗迹和灌溉系统,是迄今中国已知最早的水稻种植灌溉实证之一,见证了中国稻作农业的起源。3. 最早发现葛纺织品实物。草鞋山遗址出土了距今约6000年的葛布残片(崧泽文化时期),是迄今中国已知最早的纺织品实物之一,印证了长江流域纺织技术的悠久历史。4. 长江下游最早发现的“中华第一玉琮”。遗址出土的崧泽文化晚期玉琮(距今约5000年),是长江下游地区迄今发现最早的玉琮之一,为探寻良渚文化玉礼器系统的源头提供了重要线索。

“这一周,我们触摸到了中华文明的根系。”小组成员顾恺忻在考察日志中写道。从地层中的陶片到现代文创产品,从学术报告到儿童研学手册,团队见证了考古学从“发掘过去”到“赋能未来”的转变。据悉,南艺团队将整理形成《考古遗址与地域文化的关联研究报告》,推动调研成果落地。正如南艺学子所言:“我们愿做一粒火种,让更多人从草鞋山的微光中,看见五千年文明的璀璨星河。”