心有所信,方能行远。2025年寒假,南京师范大学马克思主义学院“且将薪火试新茶”实践团积极参与“服务家乡建设”主题实践活动,扎实推进江苏省红色资源的保护利用。团队聚焦江苏地区丰富多彩的茶文化,以“沉浸式”微电影的形式活化其背后蕴含的红色资源,发挥其固本培元、凝心聚力、铸魂育人、推动发展的作用,充分发挥其时代价值。

谋在先,前期准备强部署

统筹部署聚人力,团队建设“理”先行

为加强团队建设,增强团队凝聚力与向心力,实践团在活动开始前期以线上腾讯会议的形式开展了团队培训并制定了清晰明确的分工表与实践方案。

实践团线上培训

同时,实践团围绕项目选题制作了具有团队独特性的队徽、队旗与特色IP。整体设计紧扣团队实践内容,将茶文化、红色资源、院校特色等元素巧妙融合,以形象的图案和简洁的文字传达出团队的核心目标和实践方向。

实践团队旗及特色IP

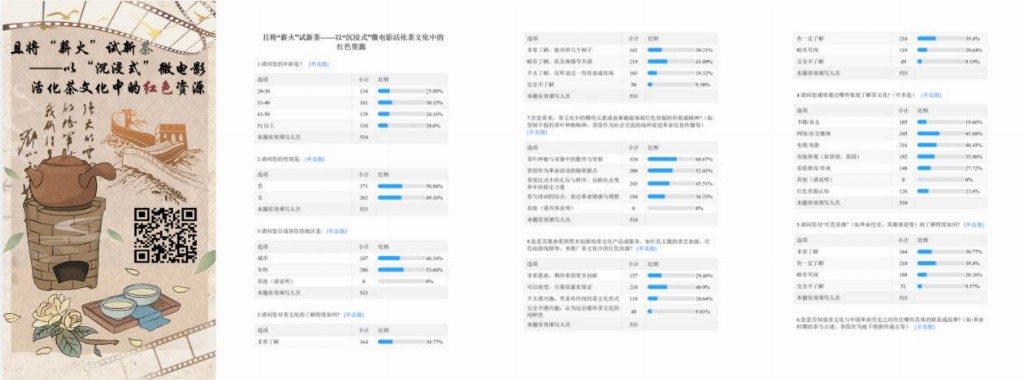

问卷访谈扫盲区,以点破面“巧”破局

为深入了解当下大众对于茶文化的认知程度,实践团运用问卷调查法,并充分利用网络传播的优势,借助 QQ 空间、微信公众号等多个平台广泛转发问卷链接,力求扩大调查覆盖面。此次调查范围跨度广,涵盖了3省6市,累计成功收集到问卷534份,且问卷样本来源丰富,涉及各个年龄段以及不同地区,充分保障了调查的全面性与科学性。经过实践团严谨的筛选与甄别,所有回收问卷全部有效,有效率高达 100%,这为后续精准且深入的数据分析奠定了坚实基础。

实践团成员细致分析问卷数据。分析结果显示,现阶段茶文化所蕴含的红色资源大多都以静态展示为主要呈现形式,如文字介绍或实物陈列。当观众置身于这样的展示场景之中,他们仅仅能够被动地接收相对表层的信息,很难通过这些静态物件直观、深切地体会到隐匿于茶叶背后鲜活的历史故事,从而难以触动观众的内心,引发强烈的情感共鸣。

实践团成员进行问卷调查

基于此,实践团决定以“沉浸式”微电影活化茶文化中的红色资源。团队坚持政治性、思想性、艺术性相统一,用史实说话,精心撰写系列微电影剧本,并走进学校、社区,力求通过生动鲜活的故事、细腻入微的情节,把红色文化的种子广泛播撒,让更多人在潜移默化中领略茶文化红色资源的独特魅力,在走近红色人物、触摸红色历史、感悟红色精神中增进政治认同。

履致远,中期实践筑地基

在项目推进过程中,实践团始终保持与指导老师的紧密沟通,积极汲取专业意见。团队精心策划,通过选取四个阶段的代表性茶叶种类,深度挖掘其背后的红色资源,给大众打造“沉浸式”互动平台,让茶叶“红”起来,让红色资源“活”起来。

实践团组织成员撰写系列茶文化红色剧本,成员们广查资料、走访茶乡,共完成剧本撰写4部。

实践团成员撰写剧本

团队综合考量兴趣原则、专业原则和可行性原则对茶村居民、电影行业从事者、社区居民、游客等社会群体进行线下深入访谈,挖掘茶这一物质载体中的红色精神内涵,探索已有茶文化与红色资源结合的宣传路径与传播效果,形成访谈记录20份,访谈报告2份。

团队整理形成的访谈报告

团队成员访谈照片

同时,为充分发挥茶文化与红色文化的育人功能,提升公众对两种文化的认知与感悟,团队将积极规划并开展一系列育人实践活动。实践团秉持“互动式”的宣讲模式和“阶梯式”的育人理念,组织了5场以“茶文化知识科普”“红色剧目微赏”为主题的线下理论宣讲活动。

实践团成员进行线下宣讲

满硕果,后期总结开新篇

本团队按照历史阶段划分,共打造四个系列的Q版人物形象,将茶文化、微电影与现代艺术、设计相结合,制作10余件文创产品,涵盖帆布包、折扇、明信片、透卡等文创形式。团队也制作了1份主题宣传册与1份H5宣传页面,对茶文化中的红色资源进行系统介绍,并撰写实践日志5篇详细记录实践过程。

团队成员设计的系列Q版形象

为全面、深入地了解项目实施效果,实践团针对线上线下理论宣讲、微电影展示等实践活动,着力完善成果反馈机制,开展二次调研回访工作。一方面,发放回访问卷、撰写访谈记录;另一方面,制作标准化打分表,从宣讲内容的丰富性、逻辑性,微电影的创意、表现力,到实践活动的组织安排等多个方面设定具体评价指标,以此广泛收集受众在项目各环节涵盖内容理解、形式喜好、收获体会等多个维度的反馈和意见。此外,实践团还设置了线上信箱,为观众提供便捷的反馈渠道。

品一缕茶香,忆峥嵘岁月。作为新时代青年,用青春力量传承好、宣传好茶文化,保护利用好红色资源,推动两者有机结合是应有之义。红色资源使人们在灵魂受震撼、精神受洗礼中涵养家国情怀、激发爱国热情、增进民族感情、促进国家认同、凝聚社会共识,实践团将继续深入探究茶文化与红色文化间的内在联系,积极探索“沉浸式”微电影活化茶文化中的红色资源的新路径,不断增强做中国人的志气、骨气、底气!(文|陆雨瑄)