驰载万象,红蕴风华。为探究文化地铁建设同城市红色资源开发利用的互动路径,南京师范大学“驰载红韵通四方”理论宣讲团聚焦文化地铁建设与城市红色资源开发利用两大选题要素,于2025年1月至2月在线下线上多维度平台进行社会实践。团队由马克思主义学院22-24级本科生组成,在王燕老师指导下,以南京市为主要实践地点,同时涉及苏州、天津、大连等7市,取得了良好实践成果。

(图为实践团队的队徽、队旗与队服)

深研“寻”万象:多维调研提动能

在前期理论研析的基础上,为了解文化地铁建设及城市红色资源开发利用的发展现状及社会影响力,团队成员深入基层,开展问卷调研、访谈调研与实地考察。

群众观点问卷“寻”。团队聚焦“群众对文化地铁的了解与认知”“城市红色资源的社会影响力”及二者间的互动三大方面,设计分别聚焦本次实践主阵地南京市及全国其他省市的问卷2份,截至2月10日,两份问卷填写超1000份,形成问卷调研报告14000余字,总结出不同群体对文化地铁建设与城市红色资源利用的认知情况。

社情万象访谈“寻”。团队聚焦实践主题,针对地铁工作人员、市民、游客三类群体,设计个性化访谈提纲,在学校等场所累次采访20余人次,整合形成访谈报告35000余字,为后期实践开展赋能。

(图为团队成员进行访谈的照片)

红韵根脉考察“寻”。为深入了解南京文化地铁同城市红色资源利用的发展现状,团队成员在寒假期间前往南京多座地铁车站进行考察,并与乘客群体进行交流,把握城市红色资源融入地铁文化空间的实际情况,为实践赋能助力。

(图为团队成员进行线下考察的照片)

慎思“衔”万象:文化设计出新意

通过前期理论研析与实践调研考察,团队成员基于对地铁文化空间及城市红色资源多维利用方式的认知,进行南京地铁红色文旅系列活动策划及红色文化融入地铁空间的相关设计,取得良好成果。

结合南京市将城市红色资源融入文化地铁建设的经验及成员对地铁文化空间的前期认知,团队成员精心策划“红色资源进地铁”系列活动,形成活动策划方案2份,展现团队对城市红色资源利用与文化地铁建设互动的思考。

(图为团队成员的活动策划封面图)

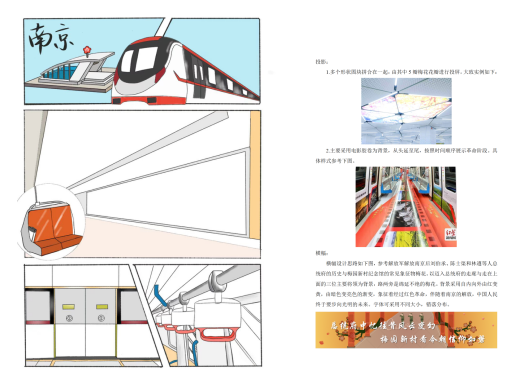

此外,结合团队对南京地铁空间结构的考察及红色资源融入地铁空间的利用发展现状,团队成员创造性设计手绘“地铁空间画像”,并对红色资源融入地铁文化空间进行样图设计及文字阐释,为文化地铁同城市红色资源开发利用相互动提供一定的建设性方案。

(图为团队成员的地铁空间结构设想图片材料)

笃行“传”万象:多方宣传增实效

基于现有成果,团队成员强化实践宣传,推动打造多维度宣传矩阵,促进项目实践“落地生根”。

为及时宣传跟进团队实践成果,团队运营打造“驰载红韵通四方”微信公众号平台、B站账号、小红书账号与抖音账号平台,并通过微信朋友圈及QQ空间进行宣传,让实践成果“看得见”。

(图为团队各平台宣传账号)

基于实践主题与宗旨,团队融合“文化地铁”与“城市红色资源”两大元素,设计特色文创钥匙扣、明信片、印章等宣传产品,为打造多维度实践宣传阵地提质增效。

(图为团队成员设计的特色文创明信片)

同时,为进一步赋能文化地铁建设与城市红色资源利用的互动,扩大团队实践影响力,团队于2025年1月至2月间进行线下线上宣讲,系统介绍南京文化地铁建设及其对城市红色资源利用的发展现状,传播青春声音。

(图为团队成员进行宣讲的照片)

红色“运”律传薪火,驰载万象通四方。身为新时代青年,未来,团队成员将基于现有成果,不断研讨文化地铁建设与城市红色资源利用的互动关联,为推动社会主义精神文明建设与红色基因的赓续贡献青春力量。(作者:赵法坤)