为深入学习贯彻关于乡村振兴的重要论述,江苏师范大学文学院“'志'在兴邦”乡村志编撰服务团7名昆山籍学子返乡开展暑期社会实践,聚焦乡村文化振兴主题,通过“编撰乡志、田野调研、教育帮扶、文旅探访”四大行动,深入巴城镇、新乐村、武神潭村等地,以青春之力守护乡村记忆,赋能家乡发展。

团队成员参与社会实践调研

对话历史:挖掘乡志中的文化根脉

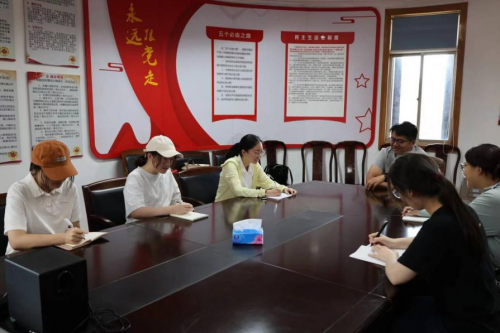

实践首站,团队走进巴城镇档案中心,与工作人员深入交流村志编撰现状。“村志是乡村的‘文化基因库’”,档案中心李主任向成员们展示了《巴城镇志》等珍贵资料。泛黄的纸页上,方言谚语、宗族变迁、民俗节庆等细节让队员们惊叹:“原来一个地名背后藏着这么多故事!”

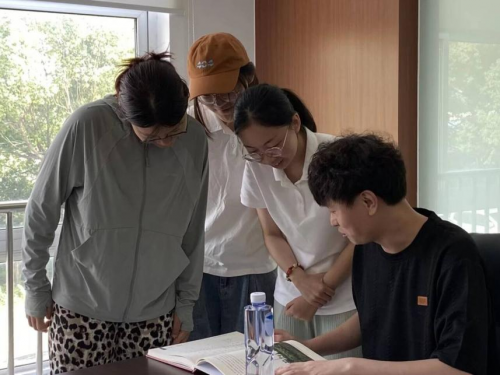

随后,团队拜访了村志编撰人张老师。这位八旬老人用30年时间手写完成3部村志初稿。“年轻人愿意接棒,文化就不会断代。”在张老师指导下,成员们参与《武神潭村志》资料整理,学习考证古桥碑文、梳理家族谱系,体验“一字一句皆历史”的编撰艰辛。

团队成员拜访村志编撰人

田野行思:解码乡村振兴的实践样本

结合理论学习,团队前往昆山乡村振兴示范村新乐村与全国文明村武神潭村开展田野调查。在新乐村,数字化治理模式令成员们印象深刻:智慧大屏实时监测环境数据,村民通过APP参与村务议事。"科技让传统村落焕发新生机!"队员张同学在调研笔记中写道。在走访数字化治理中心后,团队还深入田间地头,亲身体验现代农业与数字技术的融合。这次调研让队员们意识到,乡村振兴既要守护像村志这样的文化根脉,也要拥抱数字化带来的新机遇。

武神潭村则以历史文化见长。团队走访阳澄湖大闸蟹田地、采访村中老人,记录下“水乡婚俗”“摇橹号子”等濒危民俗。恰逢村民周奶奶80岁生日,队员们送上手写寿联、表演方言童谣,与当地村民一起为周奶奶过了一个难忘的生日。老人拉着她们的手说:“你们把这些老话记下来,就是最好的生日礼物。”

团队成员探访乡村

教育润心:暑托班里播撒文化种子

“小朋友们知道昆山‘三贤’的故事吗?”在巴城镇乡村暑托班,团队成员开设“乡土文化小课堂”,将爱国主义教育、诗词鉴赏与手工劳动相结合。从顾炎武“天下兴亡”的名句,到用芦苇编织的手工花朵,孩子们在互动中感受家乡文化魅力。

“老师,我以后也要写村里的故事!”课后,一名学生举着自制的“迷你村志”向队员展示。团队还捐赠了精心编选的《江南乡村故事集》,为乡村儿童点亮文化启蒙之灯。结营仪式上,团队成员精心准备,为孩子们颁发奖状,激发了家乡儿童未来学习的自信心和内驱力。团队成员此次基层暑托班服务,累计形成教案48份、学员作品集1册,覆盖学员50余人,有效缓解乡村儿童暑期“看护难”问题。这既是乡村志团队成员践行师范使命的生动实践,也是校地协同育人的有效探索。

暑托班课堂集影

村志赋能:探寻老街文旅发展路径

实践尾声,团队来到因电视剧《北上》热播而爆火的巴城老街,调研文旅融合新路径。随着《北上》的播出,老街游客量激增,成为网红打卡地。团队成员与老街管委会负责人李总进行深入访谈,探讨如何借势影视热度,深挖文化内涵,实现可持续发展。

“《北上》带火了老街,但我们不能只做‘一次性’旅游。”李总介绍,管委会正尝试将村志中的历史故事转化为沉浸式体验项目,如“昆曲发源地探秘”“古法米酒工坊”等,让游客在游玩中感受文化底蕴。团队成员走访了多家商铺,采访了老街老板和游客。一位经营咖啡店的店主表示:“现在游客多了,但很多人只是拍照就走,如果能结合村志里的老手艺故事,或许能留住更多游客。”

结合调研,团队提出“AR村志地图”“方言语音导览”等创意,将村志内容数字化,游客扫码即可聆听老街背后的历史故事。她们还建议开发“《北上》影视同款路线”,标注剧中场景与真实历史的关联,让游客在打卡的同时了解巴城文化。这些创新可行的建议都得到了当地文旅部门负责人的高度认可。

团队成员走访北上拍摄地

结语

本次实践中,团队累计整理乡志资料2万字,形成调研报告2篇,服务村民儿童200余人次。未来,团队将持续输送青年力量参与乡志编修,赋能乡村可持续发展。“乡村振兴需要留住文脉、记住乡愁。”苏师学子们用脚步丈量乡土,以专业传承文化,在知行合一中书写了新时代青年的责任担当。